Fundamentos históricos de la autonomía en el Marruecos precolonial: El caso del Sáhara

Capítulo 1 :

Autonomía regional: La creación de una región del Sūs Extremo, el actual Sáhara marroquí, da cuenta de la pertenencia natural del Sáhara al Magreb Al Aqça, de la voluntad del naciente Estado idrisí de ejercer plenamente su soberanía sobre las provincias saharianas, así como de estar directamente representado en ellas, en un momento en el que el corredor occidental del comercio caravanero transahariano experimenta los primeros pasos de sus casi diez siglos de auge.

Al construir un imperio que a caballo entre de África y Europa, los Almorávides han percibido la vocación natural del Sahara como vínculo entre naciones y civilizaciones.

I. Introducción: Las prácticas de Autonomía regional en Marruecos

Marruecos, único Estado-Nación existente en el Gran Magreb, en vísperas de la empresa colonial europea, cuyo fundamento se basa en el acto de la Bayaâ – Pleitesía – , el vínculo soberano eterno, ha visto desplegarse diferentes modos de autonomía regional.

Mohamed Naciri señala que « la historia, la antigüedad de las estructuras estatales confrontadas con siglos de autonomía local, los poderosos contrastes de las condiciones naturales han multiplicado los lugares de autonomía y las disparidades espaciales entre regiones. »1

Este artículo pretende revisar las vicisitudes de la libre administración local en Marruecos desde el siglo VIII, con la llegada del Estado idrisí, hasta finales del siglo XIX, en vísperas de la colonización europea y el establecimiento de los diversos regímenes del Protectorado, centrándose en el caso de las Provincias del sur.

1. Región del Sahara, el Sūs Extremo de los Idrisíes

Heredero del Estado idrisí, cuyos padres fundadores se enfocaron en la unificación del país en torno a Imarat Al Mouminine y en el ejercicio de la soberanía sobre todo el territorio nacional, el Emir Mūlay Mohamed Ibn Idriss II se interesó por la administración de las zonas lejanas y estratégicas (Athūghūres, Alhūsūnes), de ahí el establecimiento de una división regional – embrionaria, por supuesto – de Al Maghreb al Aqça.

El Marruecos idrisí quedó así dividido en nueve regiones, repartidas entre la descendencia adulta de Mūlay Driss II. El Emir Mūlay Abdallah fue nombrado Gobernador de la región sur, que incluye Aghmat, Nafis, Masmūdada, Lamta y Sūs Al-Aqça (actual Sahara marroquí). 2

Si bien la administración territorial de los idrisíes permaneció en un estado rudimentario, no hubo, sin embargo, « una transferencia territorial como propiedad personal, sino una responsabilidad administrativa simplemente delegada por Mohammed ben Idriss, quien era y siguió siendo el único soberano con autoridad sobre sus hermanos, quienes solo administraban provincias en su nombre. »3

La creación de una región del Sūs Extremo, el actual Sáhara marroquí, da cuenta de la pertenencia natural del Sáhara al Magreb Al Aqça, de la voluntad del naciente Estado idrisí de ejercer plenamente su soberanía sobre las provincias saharianas y de estar directamente representado en ellas, en un momento en el que el corredor occidental del comercio caravanero transahariano experimenta sus primeros pasos de sus casi diez siglos de auge.

Los Idrisíes desencadenaron así una dinámica espacial y económica que ha permitido a estas « extensas llanuras saharianas irrumpir en la historia del Magreb y dejar de ser un simple último refugio, un territorio lejano y aislado, para convertirse, en adelante, en parte de la economía del naciente Estado idrisí ». 4

2. Niyâba de los Almorávides, la libre administración provincial

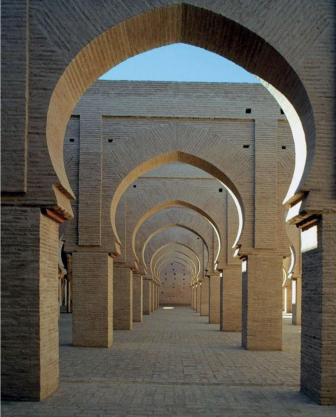

Aghmat, en la porta del Sahara, Primera Capital de los Almorávides

Los Almorávides, Amazigh cenhegíes Saharauis -Al Mūlathamūn-, practican una autonomía con amplios poderes, conforme al concepto de Niyâba, que otorga al Gobernador el estatus del sustituto del Soberano en su provincia.

Toda la expansión almorávide fue a raíz de la delegación del poder, con amplia iniciativa, por el Soberano a los grandes jefes del movimiento. El lema almorávide dicta que « por la boca del Gobernador es el Príncipe quien habla, por sus ojos es el Príncipe quien ve ».5

El Sultán Youssef b. Tachfin escribe en la carta de nombramiento de Gobernadores que este «es nuestro sustituto […] para la dirección de vuestros asuntos […]; nadie tiene autoridad para hacerlo con él, […] y lo nombramos gobernador sobre todos ustedes; […] así que escúchenlo, obedézcanlo y no lo discutan ». 6

El Gobernador está, a su vez, sujeto a rendición de cuentas: «Quienquiera que se haya aprovechado de su cargo, quienquiera que haya mentido a menudo en su ejercicio, quienquiera que haya modificado una orden oficial, quienquiera que se haya dejado sobornar para dictar una sentencia o quienquiera que haya malversado un dírhem ».7

El Sultán Yusuf b. Tashfin dividió Al Maghreb al Aqça en seis grandes provincias: dos en el norte, en torno a (1) Fez y (2) Salé, y dos en el sur, (3) la primera en el lado atlántico del Magreb, con Marrakech como centro, y (4) la última en los bordes del desierto alrededor de Sijilmassa y Ued Drâa, (4), Sebta, controlando el estrecho, con jurisdicción sobre el Rîf, y (6) Tlemcen, desde la desembocadura del Mūlūya hasta el macizo de Ūarsenis. 8

“Viajamos de norte a sur, atravesando el inmenso Imperio. ¿Cómo podría haber sido de otra manera, dado que el Norte necesitaba el oro del Sur? Desde un punto de vista económico, debemos considerar en su conjunto la extensa costa atlántica que unía países con economías complementarias.” 9

3. Los Almohades, jerarquización de la administración local

Tinmel, Primera capital de los Almohades. (D.R)

Los Almohades establecieron un modelo de gestión administrativa centralizado, jerárquico y “papeleado” mediante un cuerpo de élites «profesionales encargados, por una parte, de transmitir las órdenes del Soberano, los nombramientos de gobernadores, jueces y funcionarios provinciales, y por otra parte de informar a la Corte de las quejas de las regiones ».10

Se trata de funcionarios estatales que se graduaron de la escuela imperial fundada por el Califa Abd Al-Mu’min. « Los niños eran elegidos cuando tenían unos seis años para que aprendieran rápidamente. Sus maestros eran los mejores Kuttāb, Fuqahā’ y poetas de todo el país, y el propio ‘Abd al-Mu’min los cuidaba todos los viernes. »11

Los Gobernadores – Wālī y Amīl – son designados entre los Príncipes almohades y los Ḥuffaẓ (los Guardianes) entre los hijos de los Shaykhs, los compañeros de Ibn Tûmart, mientras que los Talaba (los Sabios) velan por la doctrina almohade, los Kuttâb (Secretarios) están a cargo de la Cancillería y los Mouhtassib de las finanzas públicas.

Sin embargo, el Califa almohade, que conserva el control sobre la dirección de las expediciones militares y la inspección del buen funcionamiento de la administración provincial, sólo concedió una subdelegación de poder a los gobernadores provinciales.

Los Almohades generalizaron la recaudación de impuestos a escala provincial. « Es la primera vez que se registra todo el territorio del Magreb. En el año 554 d. C./1159 se tuvieron que inspeccionar todas las tierras del país, desde Tripolitana hasta Nūl (Lamta); Después de deducir un tercio de la superficie correspondiente aproximadamente a tierras no cultivables (baldíos, montañas, bosques, ríos, lagos, caminos y terrenos rocosos), el resto de la tierra estaba sujeta a un ḫarāğ, cuya cantidad en especie y en efectivo se especificaba para cada tribu. »12

Marruecos comprende seis grandes gobernaciones: Marrakech, región de la llanura atlántica, Tâdlâ y el Alto Atlas y Tinmal (primera capital almohade), Fez, wilāyat al-Maġhrib, llanura de Sebou, Atlas Medio; Salé, Wilayat Al Gharb – Ribāṭ al-Fatḥ, Sebta, región del Estrecho de Gibraltar; Sijilmassa, Oued Drâa y el Sáhara Oriental; Tarudant, Sūs y Sūs Al Aqça (actual Sáhara marroquí), Telemcen, Nedruma y Mustghanem (Magreb al-Awsat).

4. Los Meriníes: el componente hasaní, Centinela del comercio caravanero transahariano

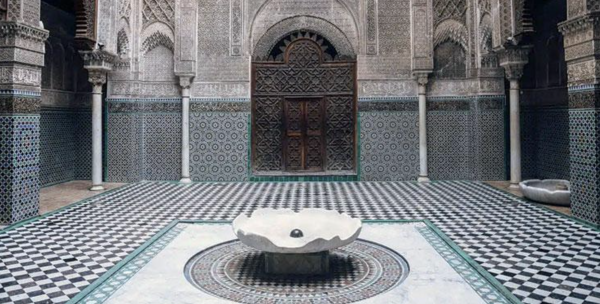

Los Meriníes, Zenata amazighs procedentes de las estepas saharianas, han reconfigurado la organización territorial del Imperio sobre dos nuevos pilares: las Madrasas, de las que se construyeron más de veinte, y las metrópolis, en particular Fez ‘Jdid (Fez), al-Binya (Algeciras) y al-Mansūra (Tlemcen).

Han utilizado la “Itinerancia del poder” como instrumento fundamental en la administración de las provincias distantes y estratégicas, en particular las regiones fronterizas y saharianas.

La Madrasa El Attarine, obra maestra meriní

Los Bni Merin, que pastorean, en el siglo XIII, entre Mūlūya y el Rîf, han empujado a sus antiguos compañeros, las tribus de Beni Hassan deBeni Ma’qil, que elevan su rebaño no lejos de ellos, a marcharse hacia el sur, más allá de Ued Drâa (actual Sahara marroquí), donde emerge una nueva dinámica, el desvío del comercio caravanero transahariano hacia el corredor occidental a través del eje Ued Drâa – Ued Noun – Ued Sakia Al-Hamra.13

Mohamed Kably señala que «El Magreb Al Aqça ya había adquirido tal orientación, a nivel estatal, que ningún sistema podía prescindir del comercio subsahariano a gran escala».14

La génesis de la sociedad hassaní en el Sáhara marroquí, que prevalece desde entonces, nació de la mestizaje de las tribus de los Sanhaja, los Beni Hassan y el movimiento marabútico meriní; Antonio Frey Sánchezlo sitúa durante el reinado del sultán Abū el Hassan Al Merini (1331-1351).15

De hecho, el asentamiento de las tribus Beni Hassan en el sur de Marruecos fue concomitante con el establecimiento en la cuenca de Ued Sakia Al Hamra de los Santos Fundadores de las tribus saharauis del norte (Ouezane, Jbel Al Alam), en particular Sid Ahmed Būkanbūr (Ūled Tidrarine), Sid Ahmed Ūhassūn (Yagout), Filala (descendientes de Mūlay Ali Cherif), Ūled Bū Sbaâ (los siete mártires de Bū Sabaâ), Sid Ahmed Laârūssi (Laârūssiyine) y Sid Ahmed Rgueibi (Rgueibat).

El Magreb Al Aqça Meriní incluye 16 provincias, divididas en dos Reinos – división administrativa -: (1) Reinos de Fez (Temesna, Cheouia, Tadla, Argel, Fez, Rif, Garet (el oriental), Sijilmassa, incluyendo Drâa y el Sahara oriental. (2) Reino de Marrakech: y de Marrakech: Heskūra, Rhamna, Dūkkala, Abda Chiadma, Haha, Sūs, Nūn (Sahara marroquí).16

| Referencias: 1. Naciri Mohamed. L’aménagement de l’espace territorial au Maroc : lieux d’autonomie et centralisation état. Annuaire de l’Afrique du Nord. – Paris : CNRS-Editions. 1985 2. Abou Ubeid Al Bakri. Description de l’Afrique Septentrionale. Trd ; Mac Gukin de Slane. Imp Impériale, Paris. 1859 3. Bernard Lugan Histoire de l’Afrique du Nord. Des origines à nos jours p.50. Ed. Rocher. 4. Ángela Hernández. Territorio, historia e identidad: Sus El Aksa o Sáhara Occidental. 5. Buresi Pascal Administration territoriale d’al-Andalus aux époques almoravide et almohade (fin xi e – milieu xiii e siècle) p. 129-145 in François Géal Regards sur al-Andalus (viii e – xv e siècle) 6. Pascal Buresi Administration territoriale d’al-Andalus aux époques almoravide et almohade (fin xi e – milieu xiii e siècle) p. 129-145 in François Géal Regards sur al-Andalus (viii e – xv e siècle) 7. Idem 8. Pascal Buresi, Mehdi Ghouirgate. Le Maghreb XIe-XVe siècle. Armand Colin, pp.263, 2013 9. Ivan Hrbek et Jean Devisse. Les Almoravides. In Histoire générale de l’Afrique, III : L’Afrique du VIIe au XIe siècle ; 199 10. Pascal Buresi, Hicham El Aallaoui. Gouverner l’Empire. La nomination des fonctionnaires provinciaux dans l’Empire almohade (Maghreb, 1147-1269). : Édition, traduction et présentation de 77 taqdīm-s («nominations»). Casa de Velázquez, pp.568, 2013 11. Idem 12. Yassir Benhima Note sur l’Evolution de l’Iqṭaˁ au Maroc médiéval. 13. Kably Mohammed. Espace et pouvoir au «Maroc» à la fin du «Moyen Age». In: Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°48-49, 1988. Le monde musulman à l’épreuve de la frontière. pp. 26-37; 14. Antonio Frey, Mariano Sanz. Los orígenes del panorama tribal del Sahara occidental a través de la arqueología extensiva. Al-Ándalus – Magreb. 2015 15. Jean Léon African (Hassan el-Ouazzan). Description de l’Afrique. Tierce partie du monde. Tr. Charles Schefer. 1896 16. Domenech Lafuente. Algo sobre Río de Oro. Madrid. 1946Essadiki Abderrazzak. Les Rehāmna depuis leur installation au Sahara jusqu’à 1862. In: Antiquités africaines, 2001. pp. 131-138; |